„Psychisch krank“ – die Fakten um schuldunfähige Migranten in Österreich

5 Min.

Seit 2010 steigen die Einweisungen in den Maßnahmenvollzug deutlich – und seit 2015 ist das Thema untrennbar mit Migration und öffentlicher Angst vor Gewalt verknüpft. Zahlen, Hintergründe, EU-Vergleich.

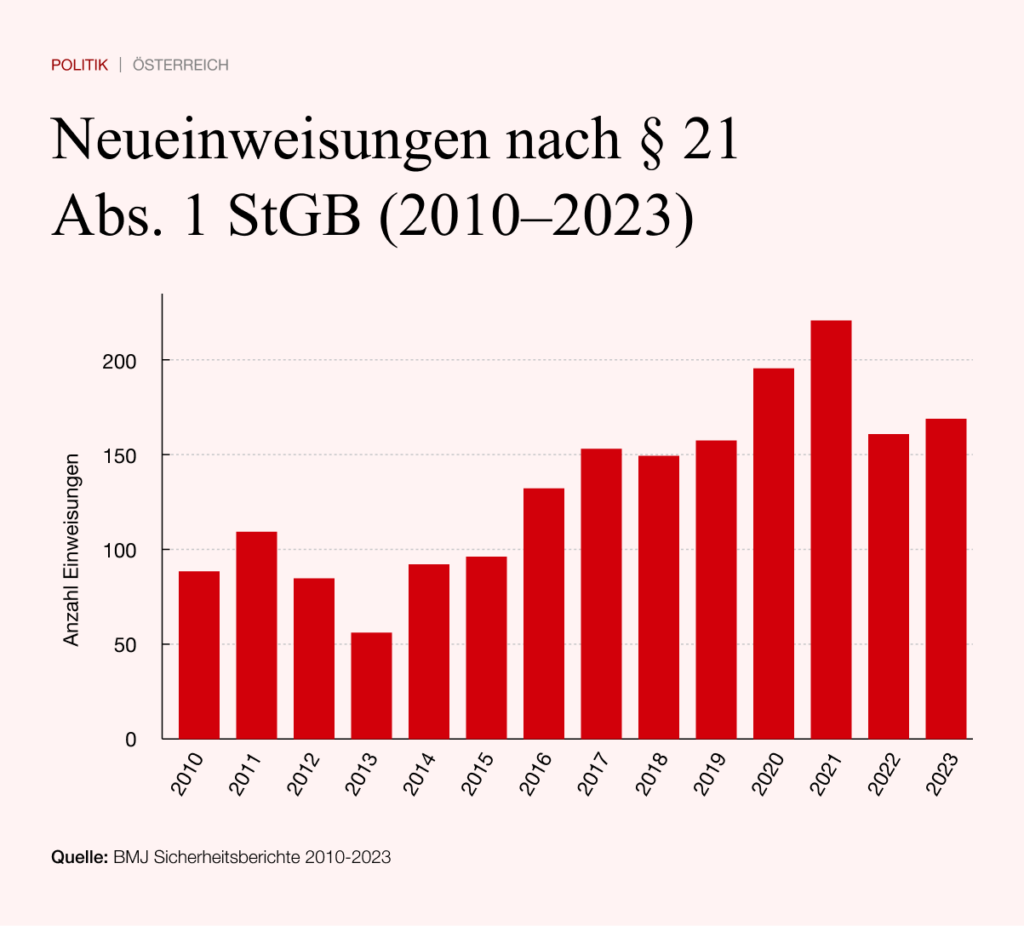

Die Statistik zeigt seit 2010 einen deutlichen Aufwärtstrend. 2010 wurden rund 150 Menschen neu in den Maßnahmenvollzug eingewiesen (davon 89 schuldunfähig, der Rest mit verminderter Schuldfähigkeit). 2015 – dem Jahr der großen Flüchtlingsbewegung – waren es etwas weniger, knapp 140. Danach schnellten die Zahlen nach oben: 2016 schon über 150, 2017 und 2018 weiter steigend, 2020 dann fast 200 und 2021 sogar mehr als 220 – so viele wie noch nie. Erst 2022 gab es eine Delle, bevor 2023 die Kurve wieder leicht nach oben ging. Auch der Bestand wächst: Mehr Menschen kommen in den Maßnahmenvollzug, als entlassen werden. Anfang 2023 waren es über 1.400 Personen, verteilt auf die Paragraphen 21 Abs. 1 und 21 Abs. 2.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen ist die Diagnostik besser geworden, Gerichte holen häufiger psychiatrische Gutachten ein, und es gibt mehr Plätze in den forensischen Einrichtungen. Zum anderen gibt es gesellschaftliche Entwicklungen, die psychische Erkrankungen sichtbarer machen: mehr Stress, mehr Migration, mehr Krisen. Die Flüchtlingsbewegung 2015 hat dabei einen Wendepunkt markiert. Hunderttausende Menschen kamen nach Europa, viele traumatisiert und ohne Zugang zu Therapie. Österreich musste innerhalb weniger Monate Unterkünfte, Integrationsprogramme und medizinische Versorgung aus dem Boden stampfen. Psychische Gesundheit war dabei selten im Fokus – mit der Folge, dass sich viele Probleme verschärften.

Seither wird das Thema psychische Krankheit viel häufiger mit Gewaltkriminalität verknüpft. Besonders auffällig ist das bei Messerattacken, Amokläufen und Taten mit islamistischem Bezug: Fast immer heißt es schon in den ersten Stunden nach der Tat, der Täter sei „psychisch auffällig“. Für Ermittler ist das ein wichtiger Hinweis – es geht um Gefährlichkeitsprognosen, um den richtigen Haft- oder Unterbringungsort. In der öffentlichen Wahrnehmung wirkt es aber wie eine Entpolitisierung: Statt über Ideologie oder Zuwanderung zu sprechen, wird die Tat in den Bereich der Krankheit verschoben.

Mehr Einweisungen seit 2015

Die Forschung zeigt ein differenzierteres Bild. Psychische Erkrankung ist kein Freibrief, sondern ein Risikofaktor, der bei sogenannten Einzeltätern häufiger vorkommt als bei Mitgliedern organisierter Netzwerke. Auch islamistische Terroristen sind nicht „überwiegend“ psychisch krank, aber bei manchen Anschlägen spielt eine Vorerkrankung eine Rolle. Behörden kommunizieren heute beides: Sie prüfen mögliche Terrorverbindungen und parallel die psychische Verfassung. In den Medien erscheinen diese Stränge oft nebeneinander – und prägen so das Bild, dass „psychisch krank“ eine Standarderklärung sei.

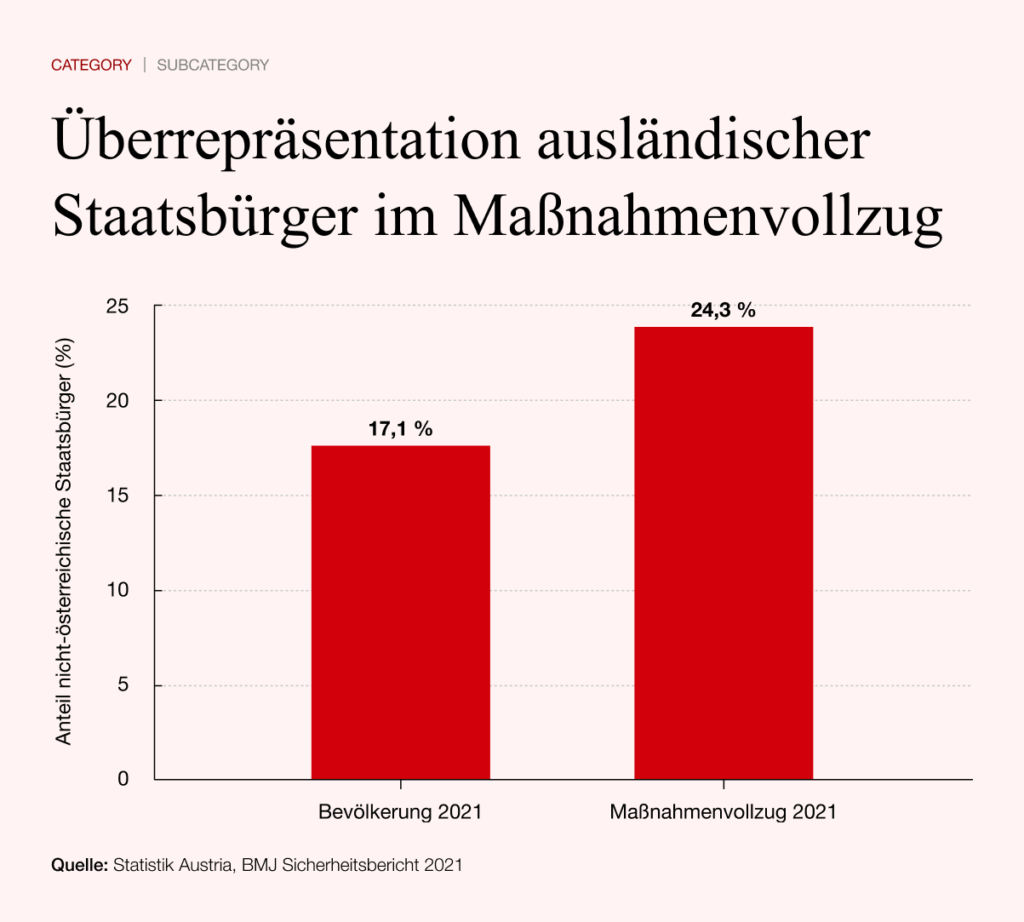

Ein weiterer Punkt, der die Debatte beeinflusst, ist die Zusammensetzung der Untergebrachten. Die Sicherheitsberichte des Justizministeriums weisen zwar keine Details zu Migrationshintergrund aus, sehr wohl aber zu Staatsbürgerschaft. Und da zeigt sich: Nicht-österreichische Staatsbürger sind im Maßnahmenvollzug deutlich überrepräsentiert. Zum Stichtag 2021 waren von 1.329 Personen, die nach § 21 Abs. 1 und Abs. 2 StGB untergebracht waren, 323 ausländische Staatsangehörige – das sind rund 24 Prozent. Zum Vergleich: Im selben Jahr hatten nur etwa 17 Prozent der Gesamtbevölkerung keine österreichische Staatsbürgerschaft. Das bedeutet: Menschen ohne österreichische Staatsangehörigkeit sind in dieser Gruppe um rund 40 Prozent häufiger vertreten, als es ihrem Bevölkerungsanteil entspricht.

Österreich muss straffällige Migranten abschieben

Wichtig ist die Präzisierung: Diese Statistik spricht von Staatsbürgerschaft, nicht von Migrationshintergrund. Eingebürgerte Zuwanderer zählen hier als Österreicher, weshalb der tatsächliche Anteil von Menschen mit Migrationserfahrung noch etwas höher liegen könnte. Damit wird auch verständlich, warum die öffentliche Debatte das Thema psychisch kranke Täter häufig in einem Migrationskontext verortet. Wer sieht, dass eine relativ kleine Bevölkerungsgruppe einen deutlich größeren Anteil an dieser speziellen Form des Strafrechts ausmacht, nimmt das als gesellschaftliches Problem wahr – unabhängig davon, ob es individuelle Gründe wie Traumatisierung, fehlende Versorgung oder soziale Notlagen gibt.

Ein weiterer Grund für die steigenden Zahlen ist, dass der Maßnahmenvollzug modernisiert wurde. Mit dem Anpassungsgesetz 2022 wurden klare Regeln für Dauer, Therapie und gerichtliche Überprüfungen geschaffen. Das Ziel: mehr Rechtsstaatlichkeit und bessere Betreuung. Zugleich wird der Ausbau von forensischen Einrichtungen vorangetrieben, etwa in Asten oder Göllersdorf. Damit soll verhindert werden, dass Gefährder in normale Haftanstalten oder auf offene Stationen kommen, wo sie weder ausreichend behandelt noch ausreichend überwacht werden können.

Im europäischen Vergleich liegt Österreich im Mittelfeld. Länder wie die Niederlande oder Finnland haben deutlich höhere Einweisungsraten, weil ihre forensischen Systeme sehr gut ausgebaut sind. Südeuropäische Staaten sind zurückhaltender und setzen eher auf kurze Unterbringung und rasche Entlassung. Studien zeigen, dass in Ländern mit gutem psychiatrischen Netz Rückfallraten sinken, weil Therapie und Nachsorge greifen. In Österreich beträgt die Rückfallquote nach Entlassung aus dem Maßnahmenvollzug je nach Diagnosegruppe zwischen acht und zwanzig Prozent – deutlich niedriger als in der Normalhaft.

Was heißt das alles für die Debatte? Erstens: Es gibt mehr psychisch kranke Straftäter in Österreich, und sie werden häufiger erkannt und behandelt. Zweitens: Die öffentliche Wahrnehmung konzentriert sich auf spektakuläre Fälle, die oft einen Migrationsbezug haben. Drittens: Politik und Medien sollten sorgfältig unterscheiden zwischen vorläufigen Einschätzungen („psychisch auffällig“) und gesicherten Diagnosen. Nur so lässt sich vermeiden, dass psychische Krankheit zum Ersatzargument für gesellschaftliche Konflikte wird.

Für die Zukunft ist entscheidend, dass Österreich sein forensisches System weiter ausbaut, Gutachten beschleunigt, Therapieplätze sichert und die Nachbetreuung stärkt. Gleichzeitig braucht es Transparenz: belastbare Zahlen, saubere Statistiken, klare Kommunikation. Nur dann kann das Vertrauen wachsen, dass gefährliche Täter nicht zu früh entlassen werden – und dass psychische Erkrankung kein Schlupfloch, sondern eine ernsthafte Diagnose ist, die Behandlung erfordert. Klar ist aber auch, dass Österreich das im Falle ausländischer Straftäter nicht alleine stemmen sollte. Eine konsequente Abschiebung auch psychisch kranker Verbrecher muss zum Gebot der Stunde werden.

Quelle: statement.at

Illustrationsfoto. Foto: natasaadzic/Getty Images

ℹ️ Dieser Beitrag stammt ursprünglich von statement.at

"Psychisch krank" – die Fakten um schuldunfähige Migranten in Österreich